La fréquence croissante des catastrophes naturelles et des crises humanitaires dans le monde entier a mis en lumière le rôle vital des secouristes d’urgence. En France et au-delà, leur contribution aux opérations de secours à l’échelle internationale est devenue un pilier de la réponse mondiale. Grâce à leur formation rigoureuse, leur sang-froid et leur capacité d’adaptation, ces professionnels incarnent l’espoir dans les situations les plus sombres. Mais quel est exactement leur rôle dans les missions de secours internationales ? Et comment peut-on intégrer ce domaine passionnant et crucial ?

La fréquence croissante des catastrophes naturelles et des crises humanitaires dans le monde entier a mis en lumière le rôle vital des secouristes d’urgence. En France et au-delà, leur contribution aux opérations de secours à l’échelle internationale est devenue un pilier de la réponse mondiale. Grâce à leur formation rigoureuse, leur sang-froid et leur capacité d’adaptation, ces professionnels incarnent l’espoir dans les situations les plus sombres. Mais quel est exactement leur rôle dans les missions de secours internationales ? Et comment peut-on intégrer ce domaine passionnant et crucial ?

Le rôle stratégique des secouristes dans les crises mondiales

Les secouristes d’urgence ne se contentent pas de soigner les blessés : ils évaluent la situation, coordonnent les premiers soins, stabilisent les victimes et contribuent à la logistique humanitaire sur le terrain. Dans un contexte international, leur rôle s’amplifie, car ils doivent aussi naviguer à travers des barrières linguistiques, culturelles et juridiques. Leur présence permet souvent de réduire significativement le taux de mortalité dans les premières heures critiques suivant une catastrophe.

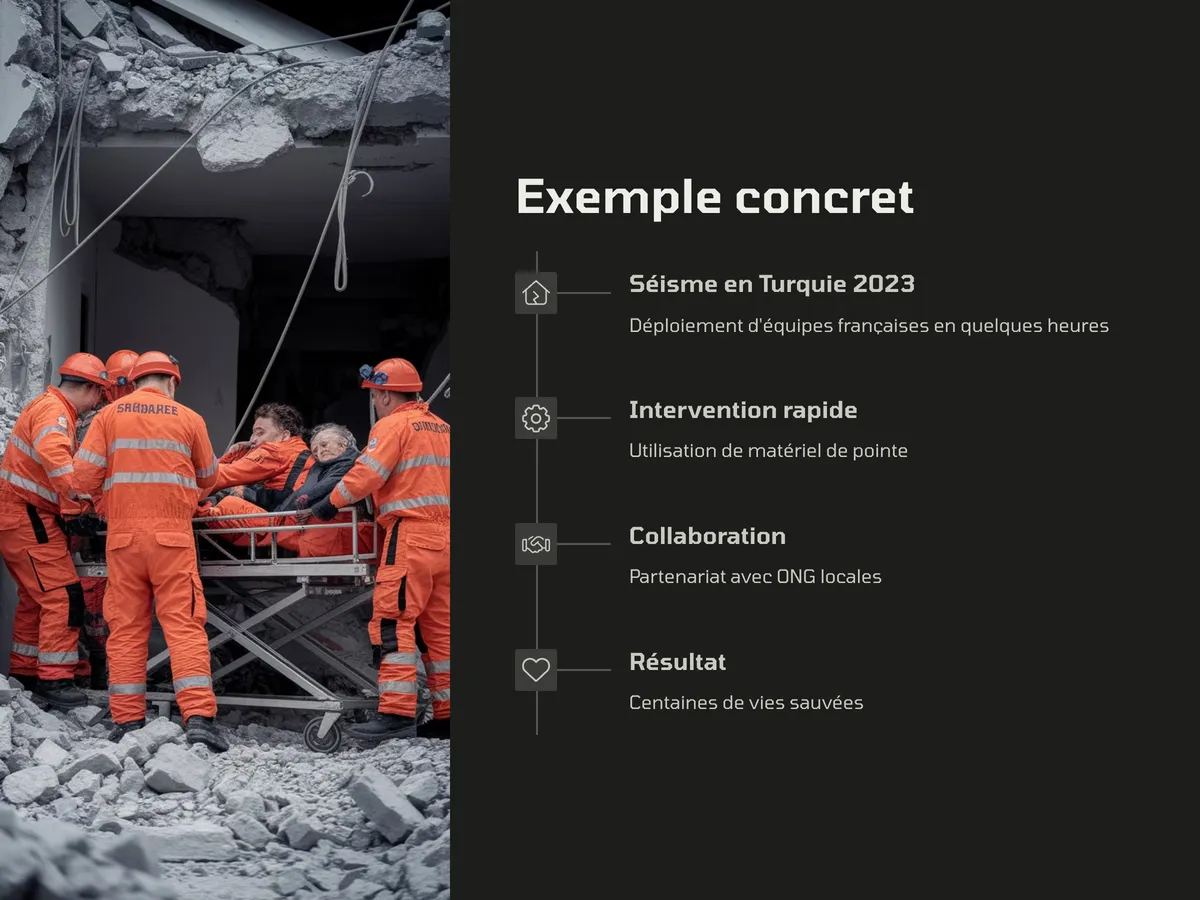

Lors du séisme en Turquie en 2023, par exemple, des équipes françaises de secouristes d’urgence ont été déployées en quelques heures. Leur intervention rapide, leur matériel de pointe et leur collaboration avec les ONG locales ont sauvé des centaines de vies. Ce type d’intervention n’est possible que grâce à une préparation méthodique, des exercices conjoints réguliers et un engagement sans faille.

Découvrez les programmes de formation

Formation et qualifications pour intervenir à l’international

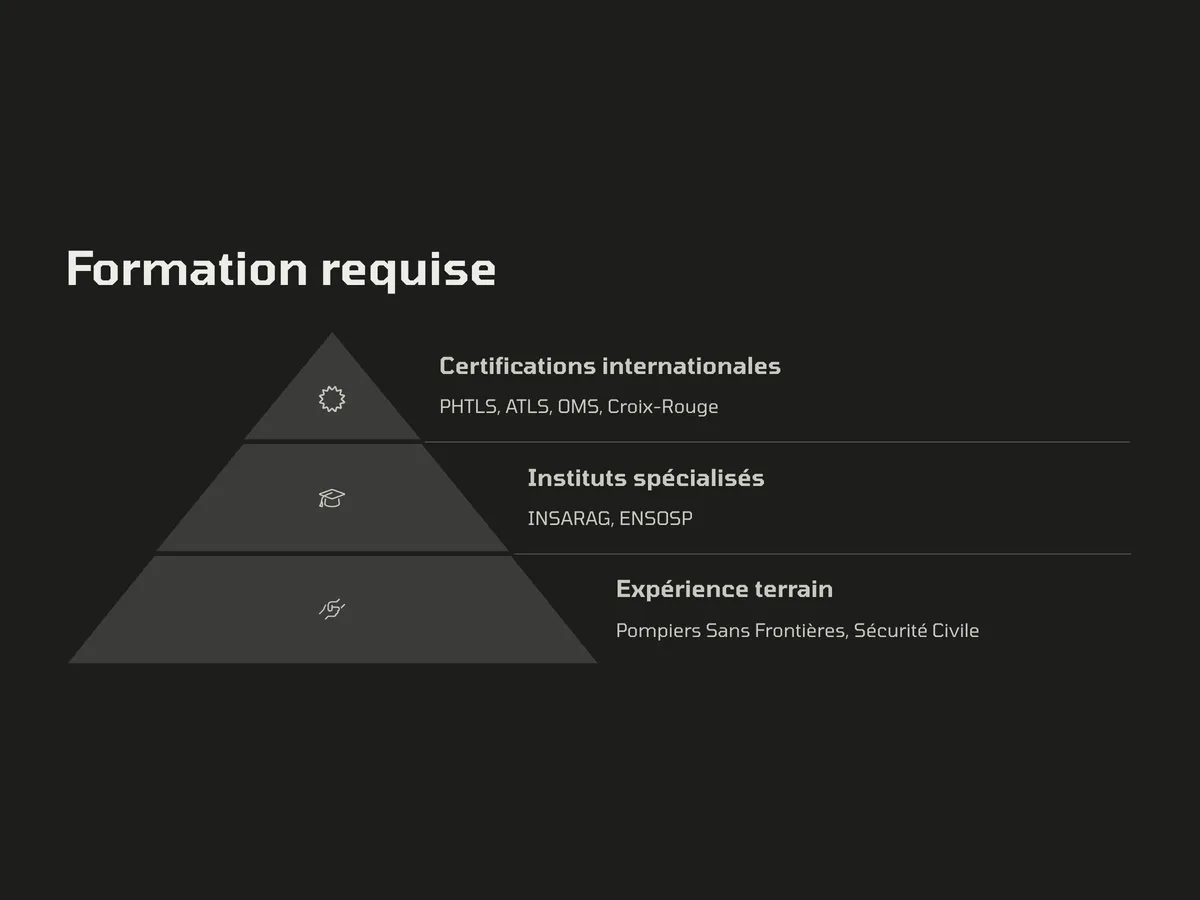

Pour devenir secouriste à l’échelle internationale, il ne suffit pas d’avoir une formation de base. Il faut également maîtriser des compétences spécifiques comme le triage en situation de masse, la médecine tactique, la gestion du stress en conditions extrêmes, et parfois même la survie en milieux hostiles. Les certifications reconnues à l’échelle mondiale incluent les formations PHTLS, ATLS, ainsi que les formations de l’OMS et de la Croix-Rouge.

En France, les instituts spécialisés comme l’INSARAG ou l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) proposent des cursus complets. L’engagement auprès de structures comme Pompiers Sans Frontières ou la Sécurité Civile permet également de participer à des missions réelles, essentielles pour acquérir de l’expérience terrain.

Défis rencontrés sur le terrain par les secouristes d’urgence

Intervenir dans un pays étranger en crise pose des défis uniques. Les secouristes doivent composer avec l’instabilité politique, les catastrophes secondaires (répliques sismiques, épidémies), et la rareté des ressources. L’adaptation culturelle est également primordiale : savoir comment interagir respectueusement avec les communautés locales peut faire la différence entre coopération et rejet.

De plus, les interventions s’accompagnent souvent de stress post-traumatique. Il est donc indispensable que les équipes soient accompagnées psychologiquement avant, pendant et après les missions. La résilience mentale est autant une compétence que la capacité à administrer un massage cardiaque ou à poser une perfusion.

La coordination internationale : clé de l’efficacité en zone de catastrophe

Aucune mission de secours n’est efficace sans coordination entre les différents acteurs : ONG, militaires, agences de l’ONU, autorités locales. Les secouristes doivent être capables de s’intégrer dans une chaîne logistique complexe et souvent changeante. Le système INSARAG des Nations Unies fournit des lignes directrices pour cette coordination et permet une meilleure répartition des tâches.

Des outils comme les drones, les applications de cartographie en temps réel et les systèmes de communication satellitaire renforcent cette coordination. L’intégration de la technologie à la stratégie de secours permet non seulement un gain de temps mais aussi une meilleure traçabilité des interventions.

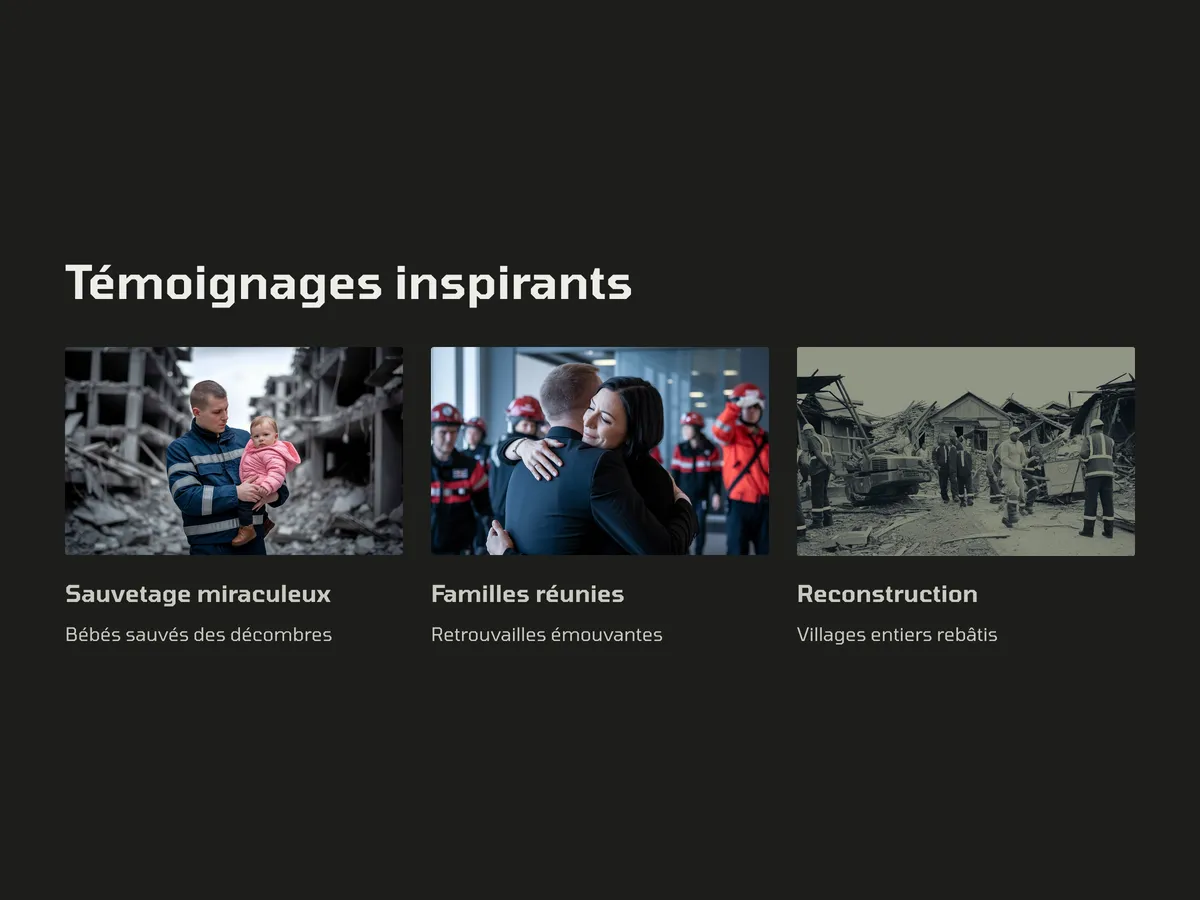

Témoignages : des vies changées par le secours international

Les témoignages des secouristes ayant participé à des missions en Haïti, au Népal ou en Ukraine montrent une constante : l’humanité partagée. Même dans les pires conditions, les échanges humains redonnent foi en la solidarité internationale. Ces professionnels racontent des histoires de bébés sauvés dans les décombres, de familles réunies, et de villages entiers reconstruits avec leur aide.

Leur expérience souligne aussi l’importance de la formation continue, du travail d’équipe et de la préparation mentale. Beaucoup affirment que ces missions, bien que physiquement et émotionnellement exigeantes, sont parmi les plus enrichissantes de leur carrière.

Comment rejoindre une équipe de secours internationale : les étapes

Pour intégrer une mission internationale, il faut commencer par obtenir une formation de secouriste diplômé (niveau PSE1/PSE2 en France), puis acquérir de l’expérience sur le terrain, notamment lors de grandes manifestations ou d’événements simulés. Ensuite, l’engagement auprès d’une ONG ou d’un corps civil spécialisé permet de suivre des stages spécifiques, et de figurer dans une base de données d’intervenants mobilisables.

Il est également recommandé de suivre des cours de langues étrangères, de se familiariser avec les normes humanitaires (SPHERE, INSARAG), et d’être en bonne condition physique. La certification médicale à jour et une forte motivation sont les conditions minimales pour embarquer dans cette aventure humaine hors du commun.

*Capturing unauthorized images is prohibited*